История кафедры

Кафедра патологической физиологии была организована в Воронежском государственном университете в 1918 году. В то время кафедра называлась - кафедрой общей патологии и возглавлял её профессор В.А. Афанасьев. В первые годы существования при кафедре была создана операционная, кафедральная библиотека, организована лаборатория. Штат кафедры состоял из 6 человек: профессора – заведующего кафедрой, 3 ассистентов, 1 лаборанта и 1 препаратора. Первыми ассистентами кафедры были В.Г. Будылин (в дальнейшем профессор), В.Н. Неклюдов, А.М. Гриднева. В 1928 году кафедра общей патологии была переименована в кафедру патологической физиологии.

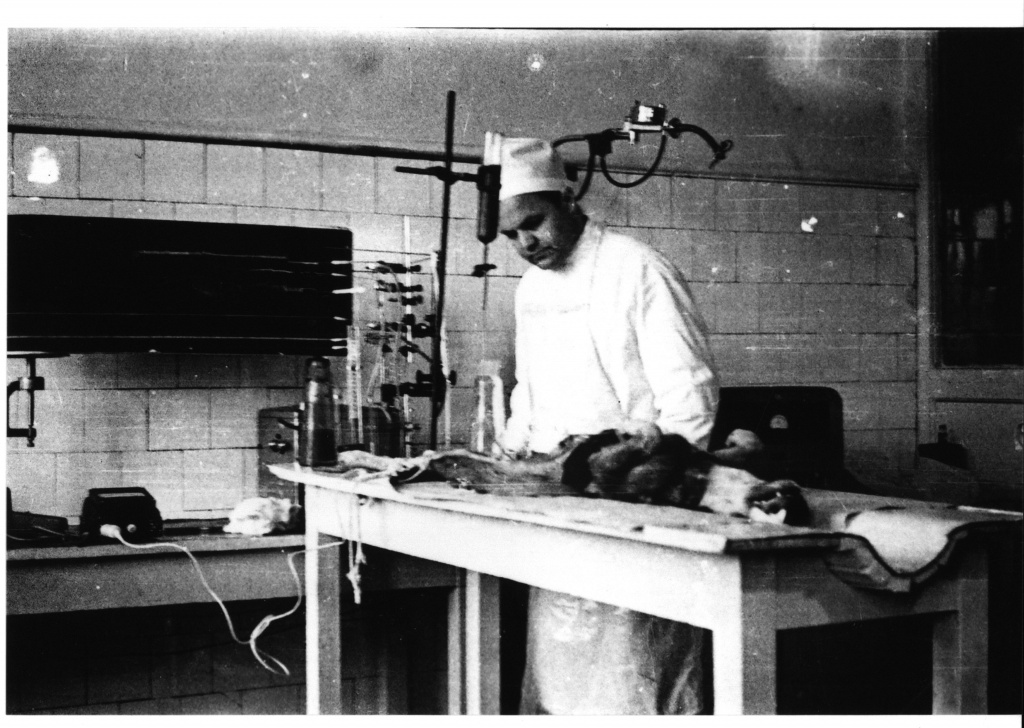

В 1929 году кафедру патофизиологии возглавил доцент И.М. Гольдберг, который руководил ею до 1965 года. Илья Михайлович Гольдберг – сын кустаря, в 1916 году окончил медицинский факультет Казанского университета. В 1935 году ему была присвоена ученая степень доктора медицинских наук и звание профессора. Основным направлением научных исследований профессора И.М. Гольдберга было изучение биологического действия растворов металлов (меди, железа), терапии раздражением, патогенеза и терапии шока, патогенеза анафилаксии и аутоаллергии. В предвоенные годы число сотрудников кафедры увеличилось до 12 человек. На кафедре работали опытные ассистенты Б.Р. Пеньковский, А.В. Миллер, Е.В. Комина, Е.А. Шурупова, Э.А. Органская, З.И. Бурцева и ряд других. Кафедра имела хорошо оборудованные лаборатории, что способствовало заметному улучшению организации учебного процесса и успешному проведению научно-исследовательской работы. Лекции и практические занятия студентов сопровождались демонстрацией опытов по многим разделам патологической физиологии. В годы войны кафедре пришлось работать в трудных условиях. Временно, с сентября 1942 по август 1943 года, исполнение обязанностей заведующего кафедрой было возложено на доцента Г.А. Ионкина. В 1944 году штат кафедры был сокращен до 4 человек (1 профессор, 2 ассистента и 1 лаборант). Кафедра размещалась всего в 2 комнатах, не хватало оборудования, экспериментальных животных, учебников, имелось только 6 микроскопов. В эти годы научные исследования почти не проводились. В послевоенный период по мере улучшения условий работы стала совершенствоваться учебная и научная деятельность кафедры. В 1946 году И.М. Гольдбергом был создан плазмозамещающий противошоковый препарат "Феррофузин", который, после большой экспериментальной проверки на кафедре и в Московском институте травматологии был одобрен Фармакологическим Комитетом и Ученым совета Минздрава СССР и стал широко применяться в клиниках и больницах. Под руководством И.М. Гольдберга сотрудниками кафедры опубликовано более 60 научных работ, в том числе и монография «Теория и практика терапии раздражением» (1946). Под его редакцией были изданы 4 тематических сборника научных работ сотрудников кафедры, подготовлено и защищено 17 диссертаций, из них 2 докторских. И.М. Гольдберг принимал активное участие в общественной жизни института. Он многие годы работал деканом лечебного факультета, а затем проректором института по научной работе.

В 1929 году кафедру патофизиологии возглавил доцент И.М. Гольдберг, который руководил ею до 1965 года. Илья Михайлович Гольдберг – сын кустаря, в 1916 году окончил медицинский факультет Казанского университета. В 1935 году ему была присвоена ученая степень доктора медицинских наук и звание профессора. Основным направлением научных исследований профессора И.М. Гольдберга было изучение биологического действия растворов металлов (меди, железа), терапии раздражением, патогенеза и терапии шока, патогенеза анафилаксии и аутоаллергии. В предвоенные годы число сотрудников кафедры увеличилось до 12 человек. На кафедре работали опытные ассистенты Б.Р. Пеньковский, А.В. Миллер, Е.В. Комина, Е.А. Шурупова, Э.А. Органская, З.И. Бурцева и ряд других. Кафедра имела хорошо оборудованные лаборатории, что способствовало заметному улучшению организации учебного процесса и успешному проведению научно-исследовательской работы. Лекции и практические занятия студентов сопровождались демонстрацией опытов по многим разделам патологической физиологии. В годы войны кафедре пришлось работать в трудных условиях. Временно, с сентября 1942 по август 1943 года, исполнение обязанностей заведующего кафедрой было возложено на доцента Г.А. Ионкина. В 1944 году штат кафедры был сокращен до 4 человек (1 профессор, 2 ассистента и 1 лаборант). Кафедра размещалась всего в 2 комнатах, не хватало оборудования, экспериментальных животных, учебников, имелось только 6 микроскопов. В эти годы научные исследования почти не проводились. В послевоенный период по мере улучшения условий работы стала совершенствоваться учебная и научная деятельность кафедры. В 1946 году И.М. Гольдбергом был создан плазмозамещающий противошоковый препарат "Феррофузин", который, после большой экспериментальной проверки на кафедре и в Московском институте травматологии был одобрен Фармакологическим Комитетом и Ученым совета Минздрава СССР и стал широко применяться в клиниках и больницах. Под руководством И.М. Гольдберга сотрудниками кафедры опубликовано более 60 научных работ, в том числе и монография «Теория и практика терапии раздражением» (1946). Под его редакцией были изданы 4 тематических сборника научных работ сотрудников кафедры, подготовлено и защищено 17 диссертаций, из них 2 докторских. И.М. Гольдберг принимал активное участие в общественной жизни института. Он многие годы работал деканом лечебного факультета, а затем проректором института по научной работе.

В 1965 году на должность заведующего кафедрой патологической физиологии был избран доцент А.Н. Леонов, в дальнейшем профессор, автор адаптационно-метаболической теории действия на организм гипербарической оксигенации. Апполинарий Николаевич Леонов родился в 1929 году. В 1953 году окончил Волгоградский медицинский институт, в 1956 году аспирантуру, после чего работал ассистентом, а затем доцентом кафедры патологической физиологии того же института. В 1964 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Острая кровопотеря в условиях измененной реактивности организма (на фоне переохлаждения, перегревания и ионизирующей радиации)». С приходом А.Н. Леонова на кафедру патологической физиологии Воронежского медицинского института большое внимание было уделено улучшению учебно-методической работы. Введено комплексное преподавание патологической физиологии, на лекциях демонстрируются экспериментальные модели патологических процессов при терминальных состояниях, кровопотери и аллергии. Сотрудниками кафедры изготовлены новые диафильмы и схемы по патофизиологии воспаления, лихорадки, патофизиологии системы крови, кинофильм «Анафилаксия». Созданы необходимые условия для самостоятельного выполнения заданий студентами на практических занятиях. Штат кафедры на тот момент состоял из 11 человек: заведующего кафедрой – профессора, 2 доцентов, 3 ассистентов, 4 лаборантов и 1 препаратора.

В 1965 году на должность заведующего кафедрой патологической физиологии был избран доцент А.Н. Леонов, в дальнейшем профессор, автор адаптационно-метаболической теории действия на организм гипербарической оксигенации. Апполинарий Николаевич Леонов родился в 1929 году. В 1953 году окончил Волгоградский медицинский институт, в 1956 году аспирантуру, после чего работал ассистентом, а затем доцентом кафедры патологической физиологии того же института. В 1964 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Острая кровопотеря в условиях измененной реактивности организма (на фоне переохлаждения, перегревания и ионизирующей радиации)». С приходом А.Н. Леонова на кафедру патологической физиологии Воронежского медицинского института большое внимание было уделено улучшению учебно-методической работы. Введено комплексное преподавание патологической физиологии, на лекциях демонстрируются экспериментальные модели патологических процессов при терминальных состояниях, кровопотери и аллергии. Сотрудниками кафедры изготовлены новые диафильмы и схемы по патофизиологии воспаления, лихорадки, патофизиологии системы крови, кинофильм «Анафилаксия». Созданы необходимые условия для самостоятельного выполнения заданий студентами на практических занятиях. Штат кафедры на тот момент состоял из 11 человек: заведующего кафедрой – профессора, 2 доцентов, 3 ассистентов, 4 лаборантов и 1 препаратора.

Сотрудники кафедры под руководством профессора А.Н. Леонова проводили большую научно-исследовательскую работу. Была обоснована концепция механизма лечебного действия гипербарической оксигенации, что ставит по новому вопросы показания и противопоказания к применению кислорода под избыточным давлением при патологических состояниях организма. Результаты научных исследований сотрудников кафедры, совместно с научными работниками ЦНИЛ института и ряда клинических кафедр опубликованы в сборнике «Геморрагический коллапс и оксигенобаротерапия» (1969, 1971). Профессор А.Н. Леонов является автором 14 научных изобретений и патентов и более 300 научных работ. Под его руководством выполнено и защищено 16 докторских и 48 кандидатских диссертаций. Наиболее авторитетными изданиями научных работ профессора А.Н. Леонова являются: «Руководство по гипербарической оксигенации (теория и практика клинического применения)» (1986), «Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии» (2005), монография «Гипероксия: адаптация, саногенез» (2006), «Руководство по гипербарической медицине» (2008). За время работы на кафедре патологической физиологии профессор А.Н. Леонов принимал активное участие в общественной работе: являлся членом ученого и диссертационного советов академии, членом экспертной комиссии ВАК, членом проблемной комиссии «Гипербарическая оксигенация» и «Научные основы реаниматологии» РАМН, членом редакционного совета журналов «Вестник интенсивной терапии» и «Гипербарическая физиология и медицина», основателем (1993 г.) и главным редактором ежеквартального научно-практического журнала «Бюллетень гипербарической биологии и медицины» (Москва-Воронеж).

Сотрудники кафедры под руководством профессора А.Н. Леонова проводили большую научно-исследовательскую работу. Была обоснована концепция механизма лечебного действия гипербарической оксигенации, что ставит по новому вопросы показания и противопоказания к применению кислорода под избыточным давлением при патологических состояниях организма. Результаты научных исследований сотрудников кафедры, совместно с научными работниками ЦНИЛ института и ряда клинических кафедр опубликованы в сборнике «Геморрагический коллапс и оксигенобаротерапия» (1969, 1971). Профессор А.Н. Леонов является автором 14 научных изобретений и патентов и более 300 научных работ. Под его руководством выполнено и защищено 16 докторских и 48 кандидатских диссертаций. Наиболее авторитетными изданиями научных работ профессора А.Н. Леонова являются: «Руководство по гипербарической оксигенации (теория и практика клинического применения)» (1986), «Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии» (2005), монография «Гипероксия: адаптация, саногенез» (2006), «Руководство по гипербарической медицине» (2008). За время работы на кафедре патологической физиологии профессор А.Н. Леонов принимал активное участие в общественной работе: являлся членом ученого и диссертационного советов академии, членом экспертной комиссии ВАК, членом проблемной комиссии «Гипербарическая оксигенация» и «Научные основы реаниматологии» РАМН, членом редакционного совета журналов «Вестник интенсивной терапии» и «Гипербарическая физиология и медицина», основателем (1993 г.) и главным редактором ежеквартального научно-практического журнала «Бюллетень гипербарической биологии и медицины» (Москва-Воронеж).

В 1999 году заведующим кафедрой стал профессор В.А. Ворновский, декан стоматологического факультета ВГМА. Научная деятельность Вячеслава Артемовича Ворновского началась ещё в 1967 году, когда после окончания ВГМИ и получения красного диплома он поступил в аспирантуру на кафедру патологической физиологии, где под руководством А.Н. Леонова выполнил и защитил кандидатскую диссертацию на тему: Биоэлектрическая активность и кровоснабжение головного мозга при острой кровопотере и гипербарической оксигенации. В.А. Ворновский является автором более 150 научных работ, членом Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности и Нью-Йоркской академии наук.

В 1999 году заведующим кафедрой стал профессор В.А. Ворновский, декан стоматологического факультета ВГМА. Научная деятельность Вячеслава Артемовича Ворновского началась ещё в 1967 году, когда после окончания ВГМИ и получения красного диплома он поступил в аспирантуру на кафедру патологической физиологии, где под руководством А.Н. Леонова выполнил и защитил кандидатскую диссертацию на тему: Биоэлектрическая активность и кровоснабжение головного мозга при острой кровопотере и гипербарической оксигенации. В.А. Ворновский является автором более 150 научных работ, членом Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности и Нью-Йоркской академии наук.

С 2008 года и по настоящее время кафедрой заведует профессор Владимир Иванович Болотских. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клиническая эффективность коррекции естественного ингибирующего фактора при лечении больных бронхиальной астмой». В 2007 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Клинико-лабораторное обоснование использования дифференцированно й иммунокоррекции в комплексном лечении бронхиальной астмы». Принимает активное участие в общественной жизни университета: во время прохождения ординатуры и аспирантуры избирался на должность председателя профсоюзного комитета студентов ВГМА; с 1996 по 1999 годы назначался ответственным секретарем отборочной комиссии лечебного факультета, с 2000 по 2009 год являлся ответственным секретарем академии; 1998 по 2002 год выполнял обязанности помощника ректора по работе с молодежью; с 2002 по 2010 год занимал должность декана международного факультета медицинского образования; с 2010 года занимал должность проректора по учебной работе ВГМА им Н.Н. Бурденко - ныне ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. С 2020 года и по настоящее время занимает должность первого проректора ФГБОУ ВО ВГМУ им Н.Н. Бурденко Минздрава России. В течение последних лет неоднократно приглашался учебно-методическим объединением медицинских и фармацевтических вузов Российской Федерации к экспертизе учебных планов и формированию профессиональных компетенций федеральных государственных образовательных стандартов. Является экспертом Общероссийской общественной организации «Медицинская Лига России», проводит экспертизы образовательных программ в других образовательных организациях. За активную работу в качестве эксперта награжден почетной грамотой «Медицинской Лиги России». В 2015 году учебное пособие Болотских В.И. и соавторов «Патофизиологические аспекты регионального крово- и лимфообращения. Причины и механизмы развития» отмечено дипломом лауреата международной выставки как лучшее учебно-методическое издание в отрасли. В октябре 2023 года учебные пособия В.И. Болотских и соавторов «Типовые патологические процессы и их особенности в детском возрасте», «Ключевые понятия в патологической физиологии», «Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по патологической физиологии с педиатрическими аспектами», «Патофизиология нервной системы» стали лауреатами 75-ей юбилейной книжной выставки – Frankfurter Buchmesse 2023. В 2023 году Болотских В.И. принимал участие в качестве эксперта в конкурсе «Эстафета вузовской науки-2024», на платформе «Междисциплинарные биомедицинские исследования: трансляционная медицина».

й иммунокоррекции в комплексном лечении бронхиальной астмы». Принимает активное участие в общественной жизни университета: во время прохождения ординатуры и аспирантуры избирался на должность председателя профсоюзного комитета студентов ВГМА; с 1996 по 1999 годы назначался ответственным секретарем отборочной комиссии лечебного факультета, с 2000 по 2009 год являлся ответственным секретарем академии; 1998 по 2002 год выполнял обязанности помощника ректора по работе с молодежью; с 2002 по 2010 год занимал должность декана международного факультета медицинского образования; с 2010 года занимал должность проректора по учебной работе ВГМА им Н.Н. Бурденко - ныне ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. С 2020 года и по настоящее время занимает должность первого проректора ФГБОУ ВО ВГМУ им Н.Н. Бурденко Минздрава России. В течение последних лет неоднократно приглашался учебно-методическим объединением медицинских и фармацевтических вузов Российской Федерации к экспертизе учебных планов и формированию профессиональных компетенций федеральных государственных образовательных стандартов. Является экспертом Общероссийской общественной организации «Медицинская Лига России», проводит экспертизы образовательных программ в других образовательных организациях. За активную работу в качестве эксперта награжден почетной грамотой «Медицинской Лиги России». В 2015 году учебное пособие Болотских В.И. и соавторов «Патофизиологические аспекты регионального крово- и лимфообращения. Причины и механизмы развития» отмечено дипломом лауреата международной выставки как лучшее учебно-методическое издание в отрасли. В октябре 2023 года учебные пособия В.И. Болотских и соавторов «Типовые патологические процессы и их особенности в детском возрасте», «Ключевые понятия в патологической физиологии», «Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по патологической физиологии с педиатрическими аспектами», «Патофизиология нервной системы» стали лауреатами 75-ей юбилейной книжной выставки – Frankfurter Buchmesse 2023. В 2023 году Болотских В.И. принимал участие в качестве эксперта в конкурсе «Эстафета вузовской науки-2024», на платформе «Междисциплинарные биомедицинские исследования: трансляционная медицина».